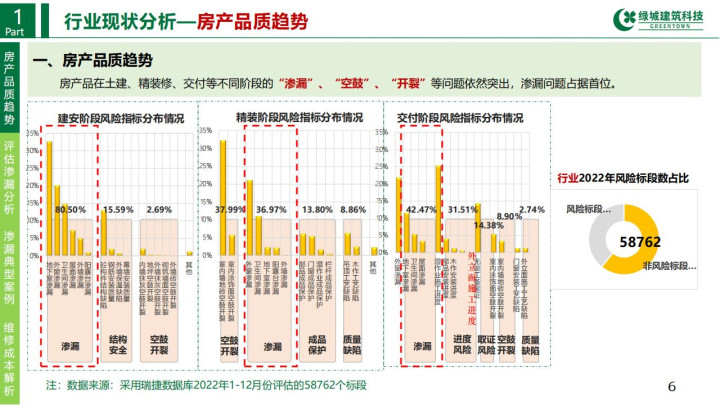

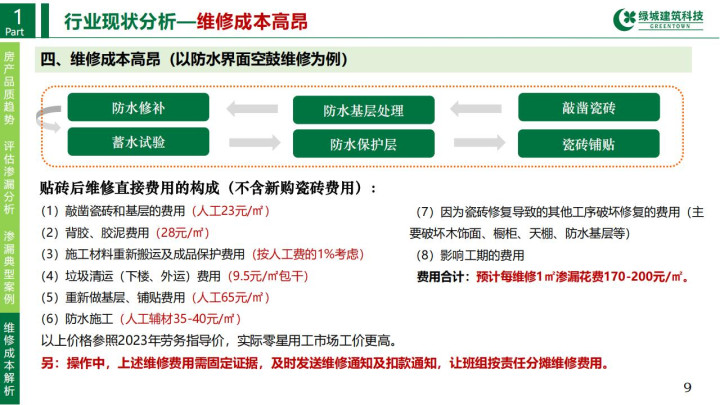

在建筑行业,“渗漏”堪称顽疾——杭州某项目曾因959处漏点整改花费32.9万元,维修时的扯皮推诿更让工期一拖再拖;第三方评估数据显示,无论是土建、精装还是交付阶段,渗漏问题始终占据质量缺陷首位,不仅造成经济损失,更影响住户生活与企业口碑。

如何从源头破解渗漏难题?这篇《防渗漏成因分析及应对举措》,或许能给出答案。这份资料没有空泛理论,而是从实际案例出发,拆解渗漏成因,给出可落地的施工标准与管理方案,无论是工程管理者还是一线施工人员,都能从中找到实用指引。

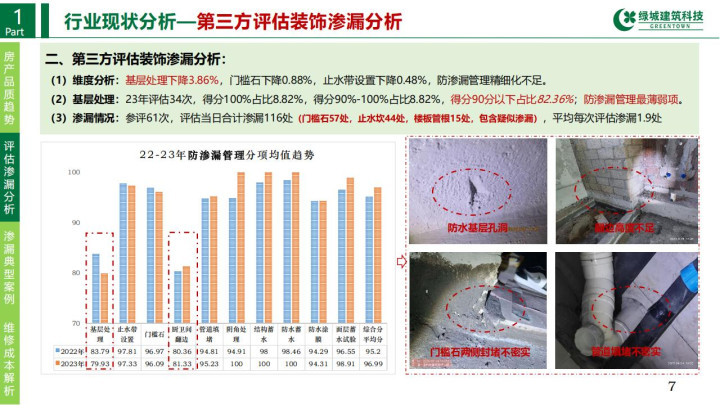

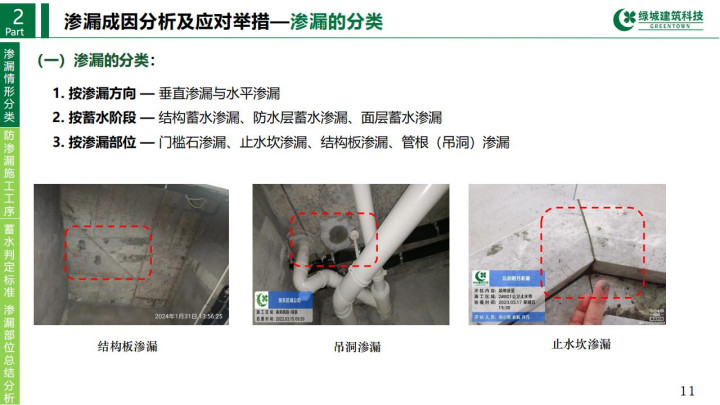

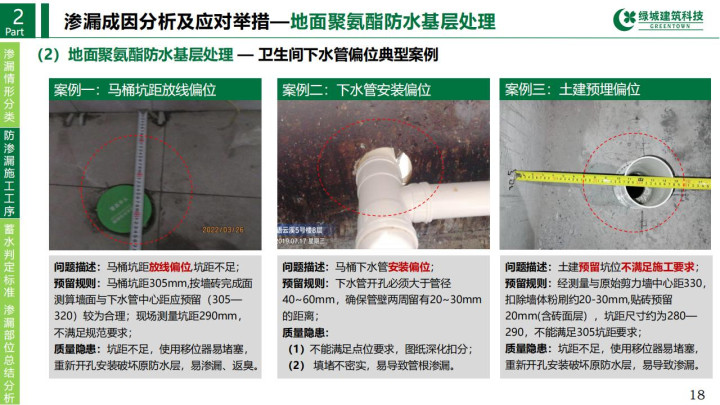

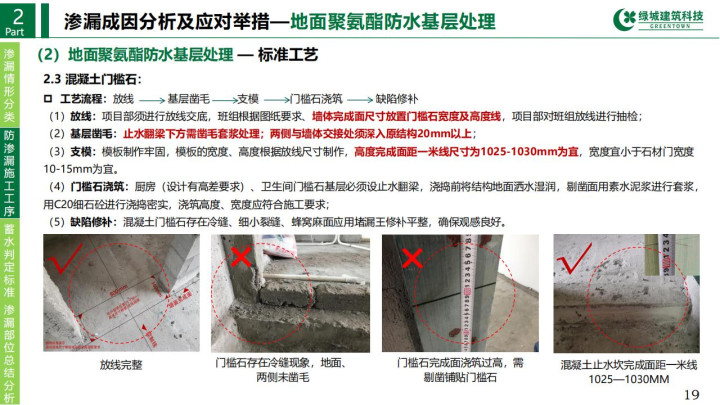

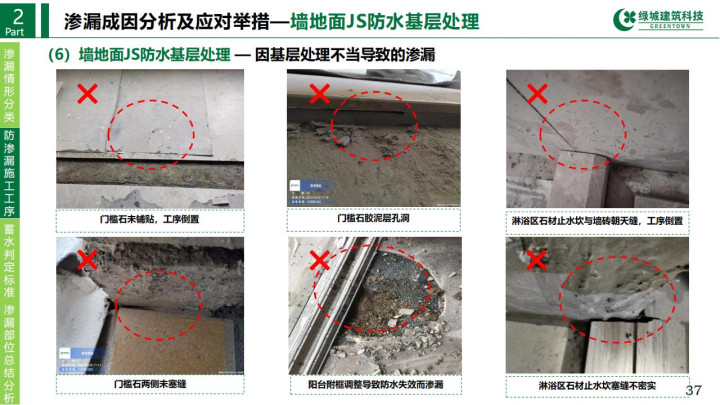

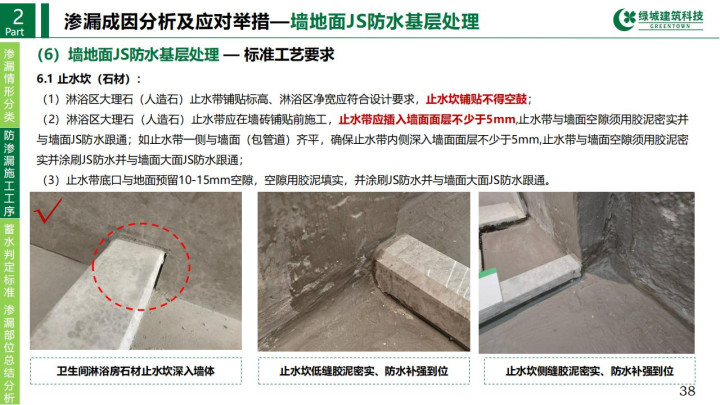

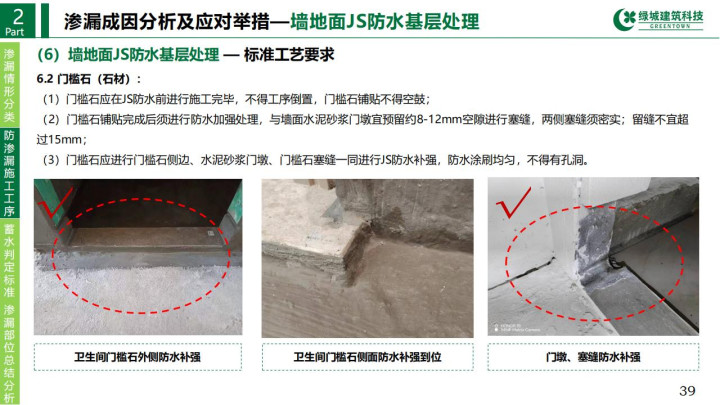

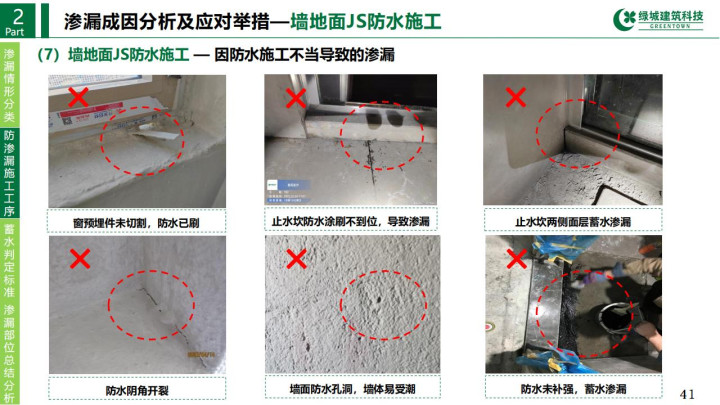

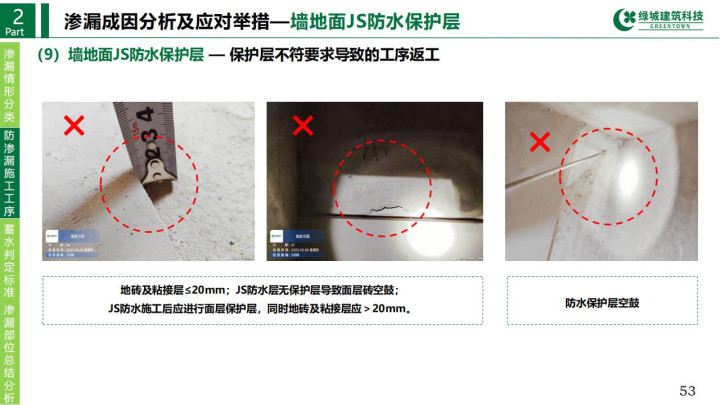

本篇内容首先明确了渗漏的核心痛点:管根、门槛石、止水坎是高频漏点,仅杭州某项目就有602处管根漏水、265处门槛石渗漏。深究原因,多是基层处理不到位——比如管道填堵未凿毛、止水坎未深入墙体20mm,或是防水施工偷工减料,防水涂料厚度不足、漏刷附加层。更有甚者,因工序倒置(如先贴墙砖再装止水坎),直接为渗漏埋下隐患。

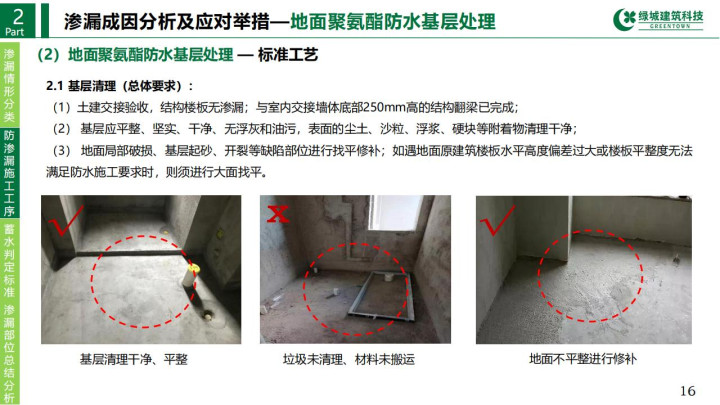

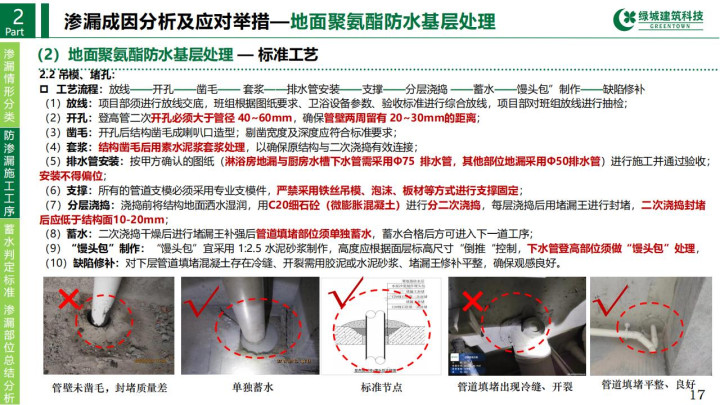

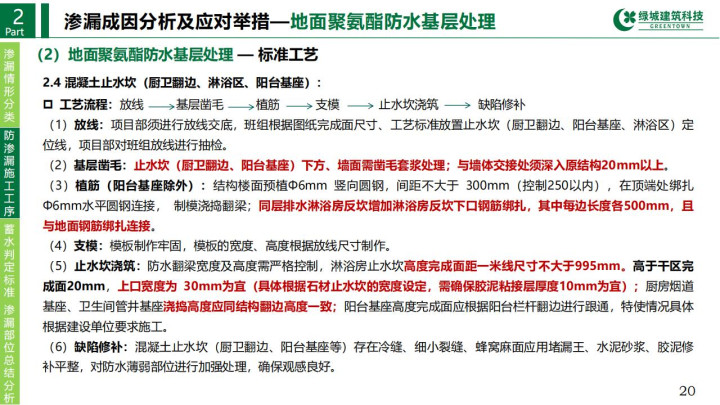

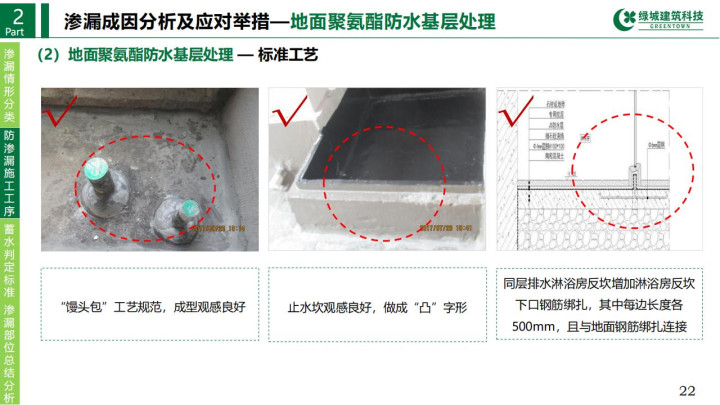

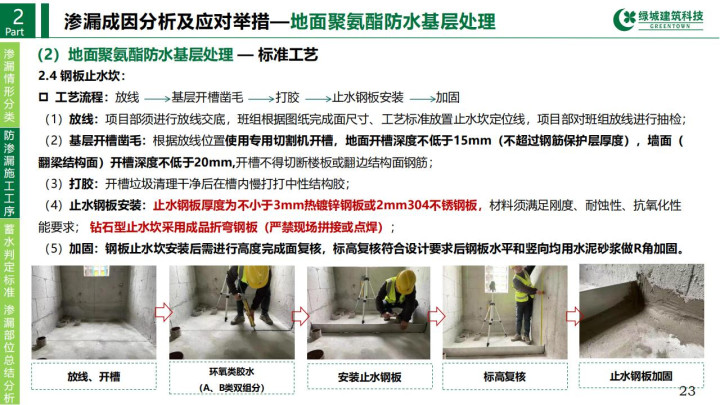

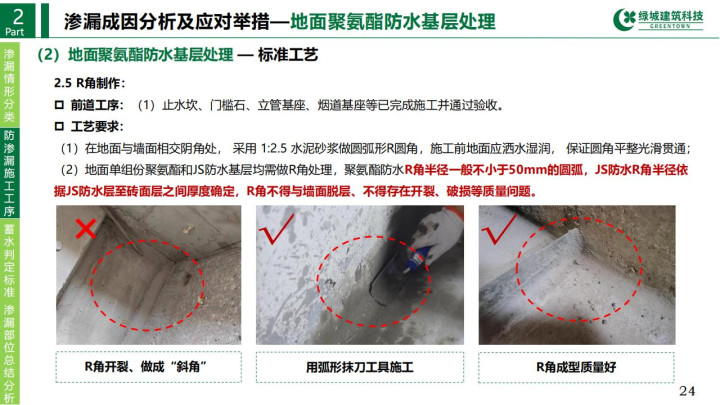

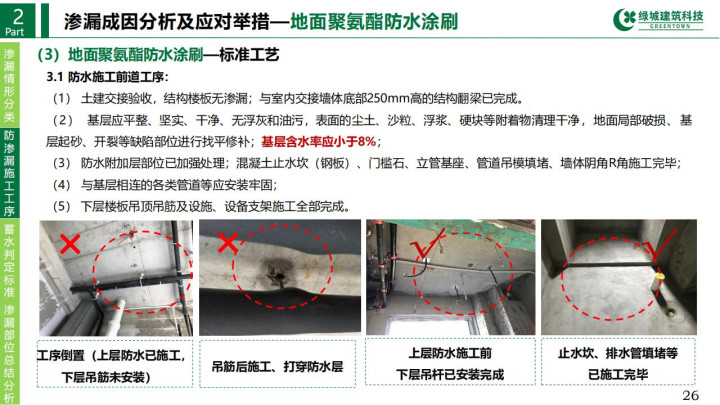

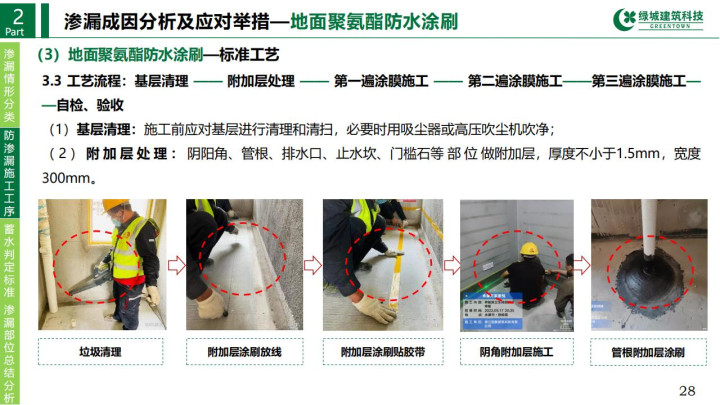

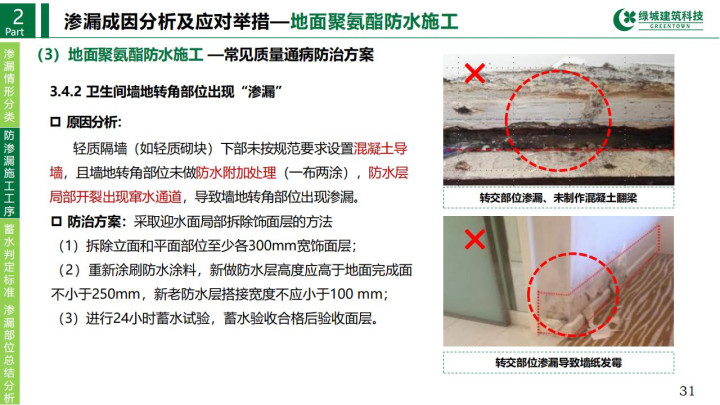

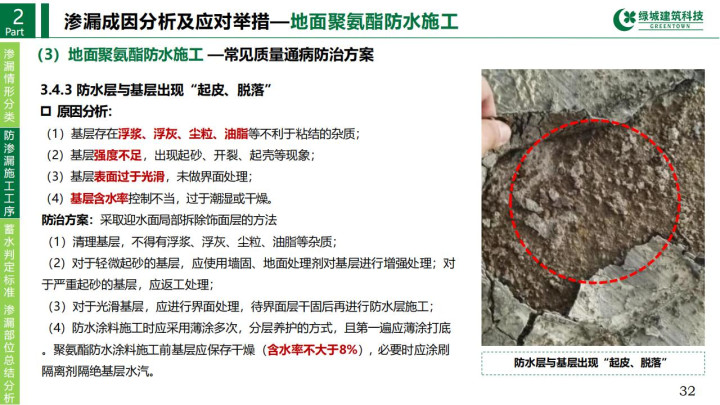

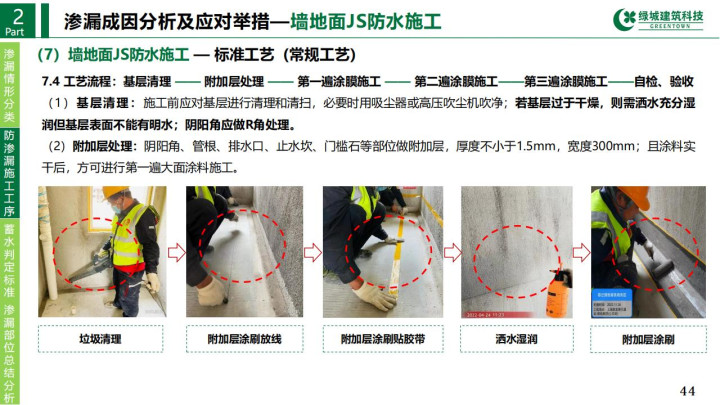

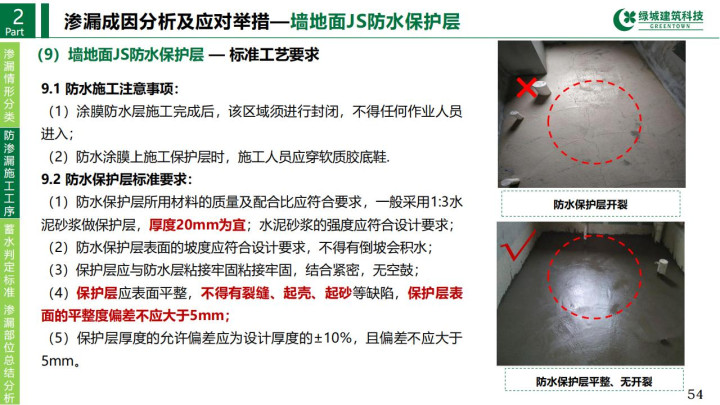

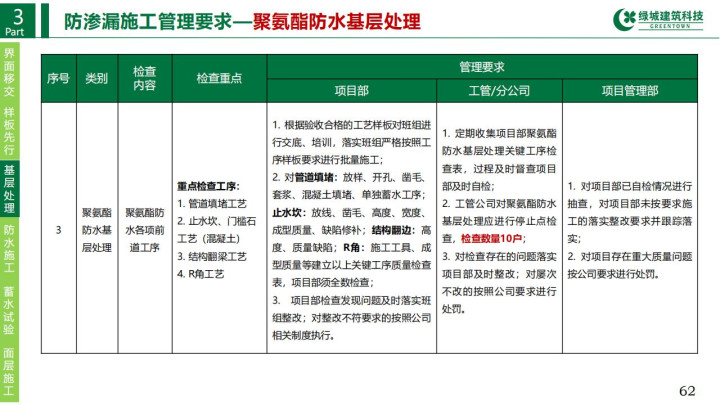

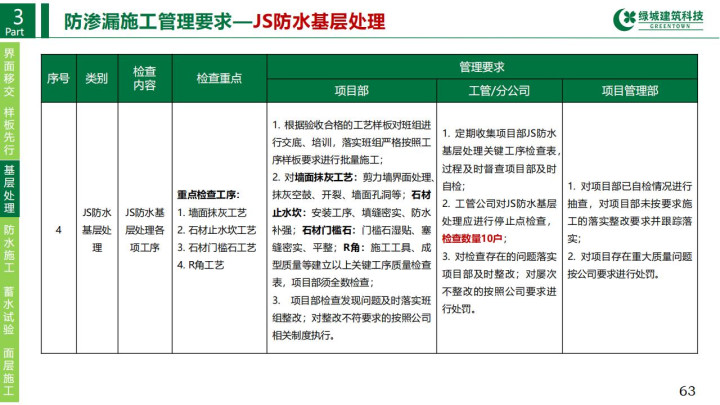

针对这些问题,资料给出了细致的解决方案。以基层处理为例,管道填堵需经“放线-开孔-凿毛-套浆-分层浇捣”多道工序,确保管壁周围留有20-30mm填充空间;止水坎浇筑要深入原结构,高度需高于干区完成面20mm;地面与墙面阴角处必须做R角处理,聚氨酯防水R角半径不小于50mm,避免防水层开裂。

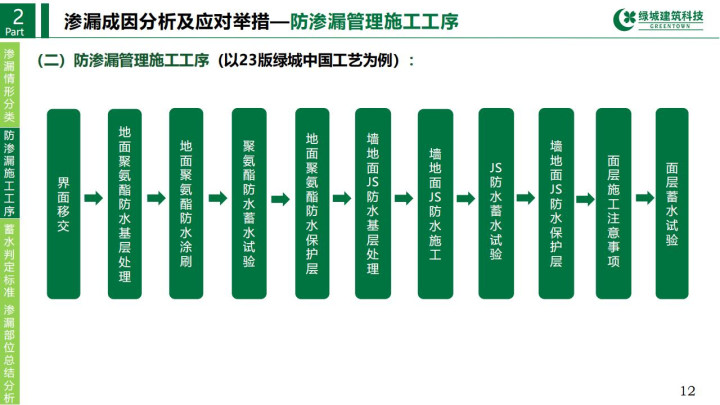

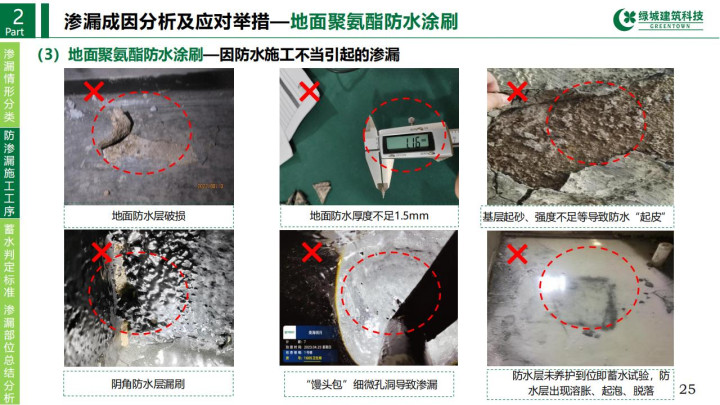

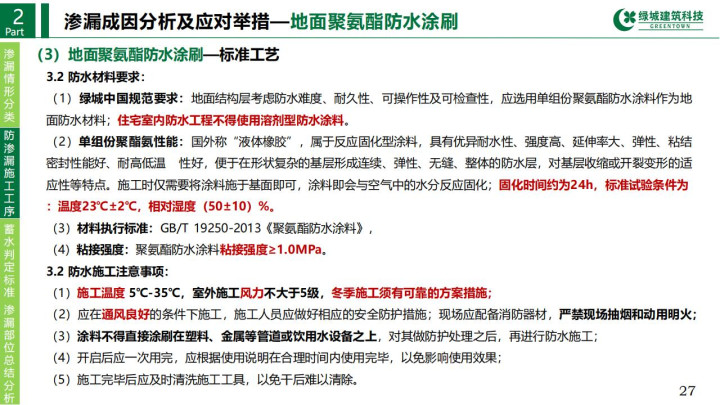

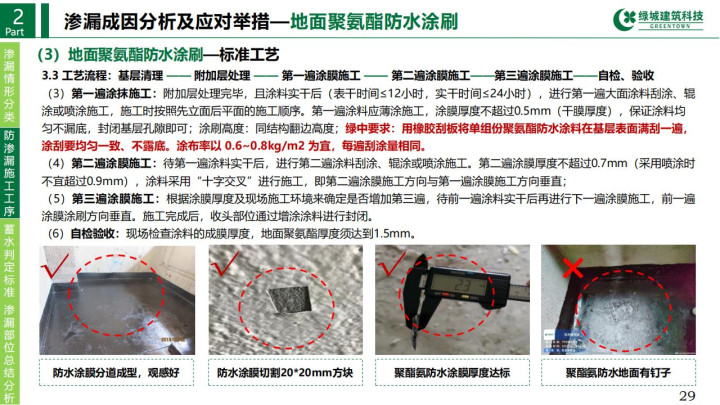

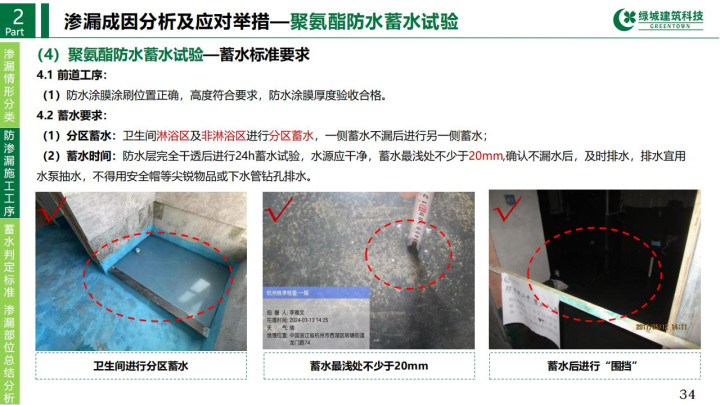

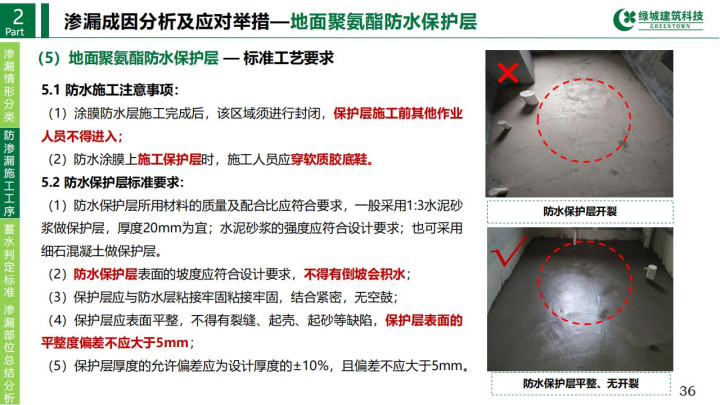

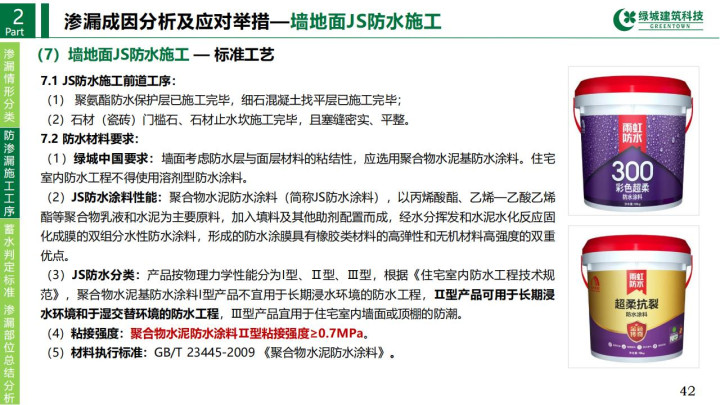

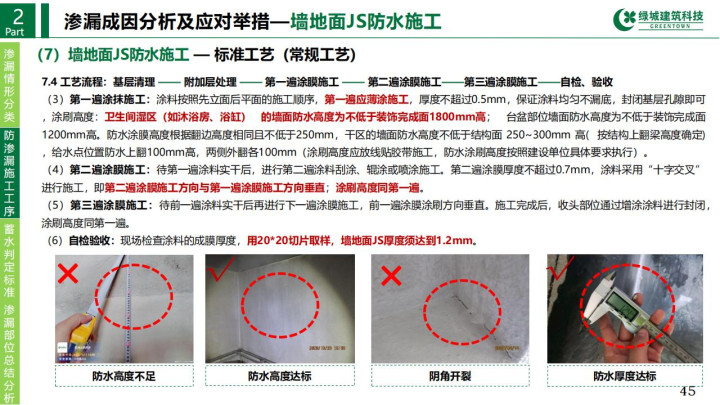

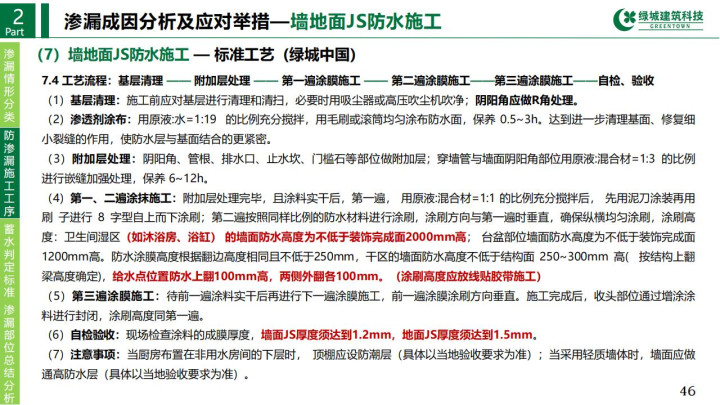

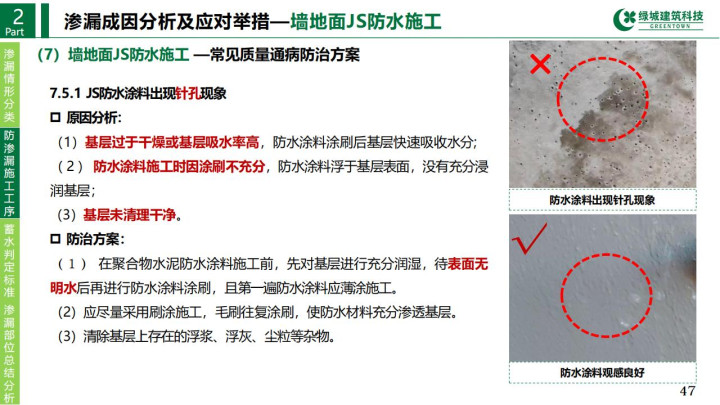

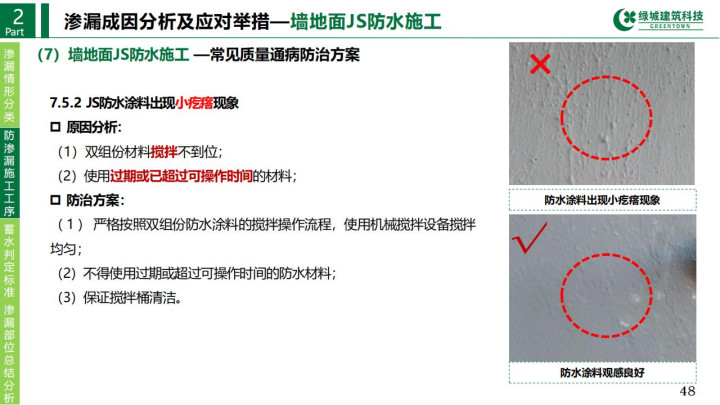

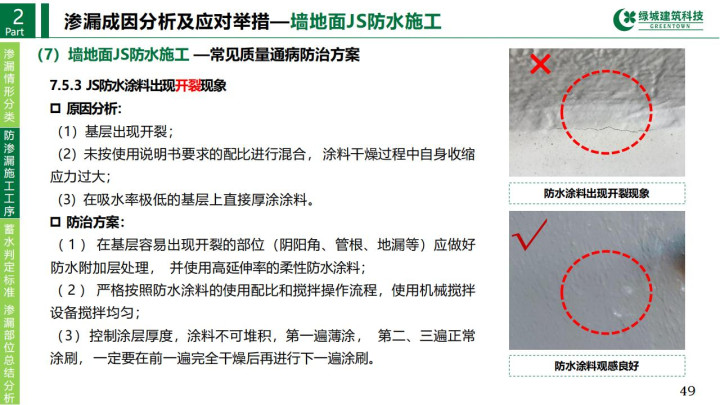

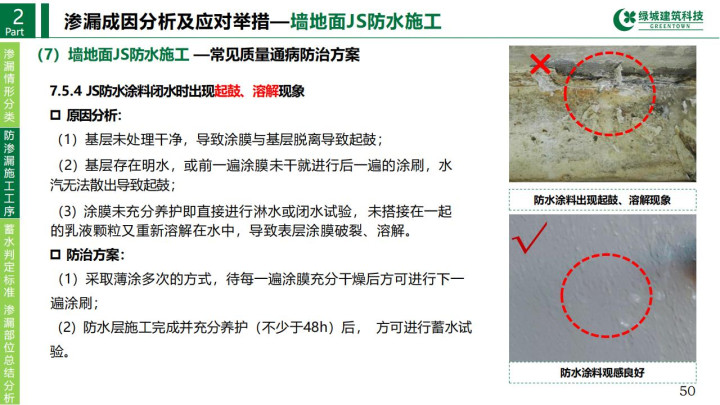

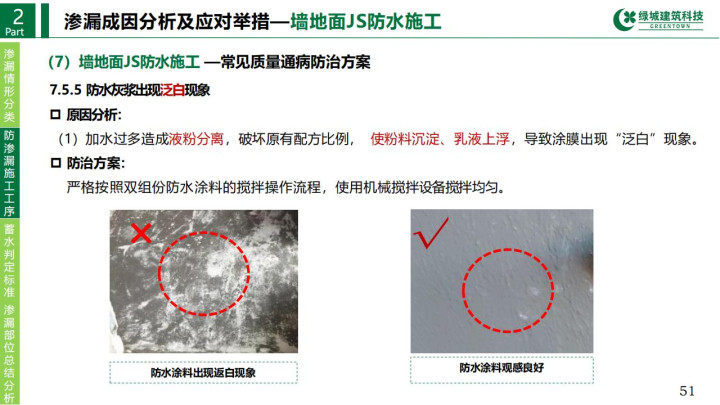

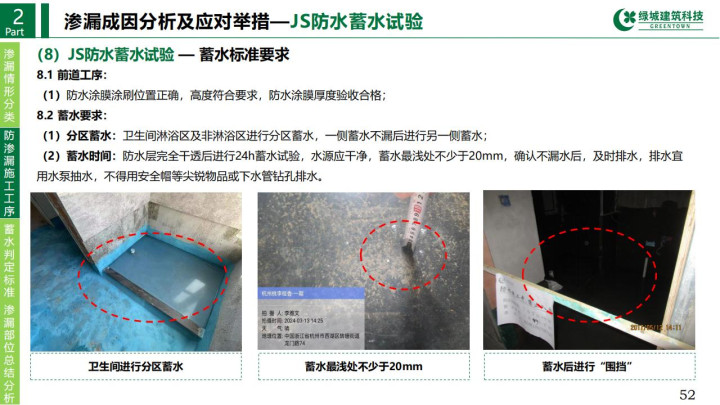

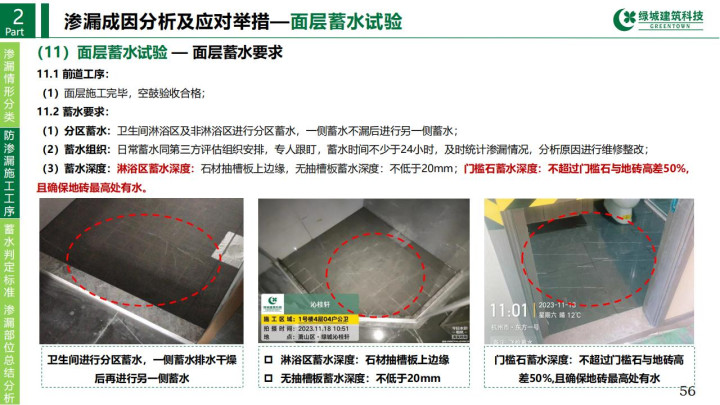

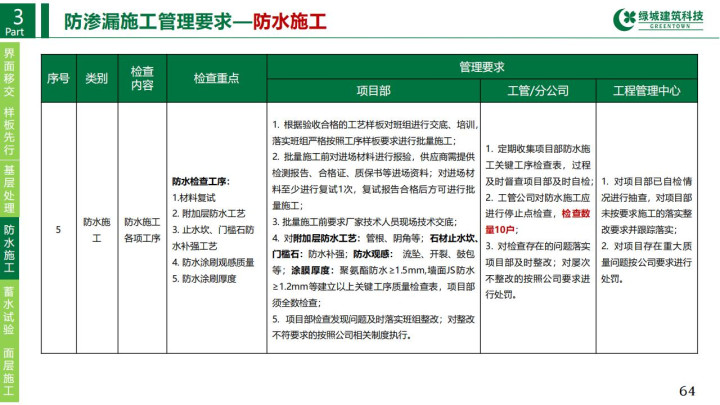

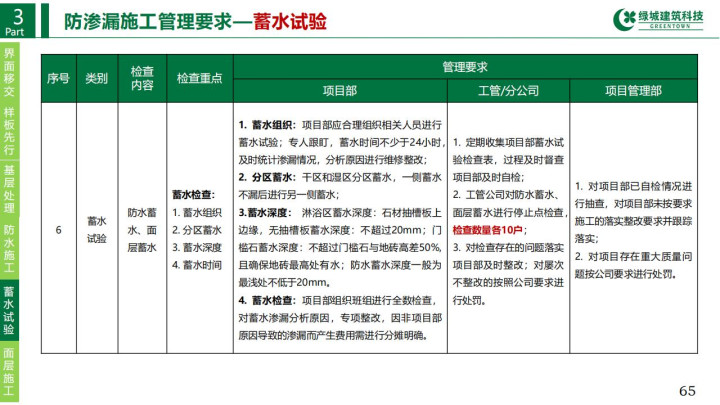

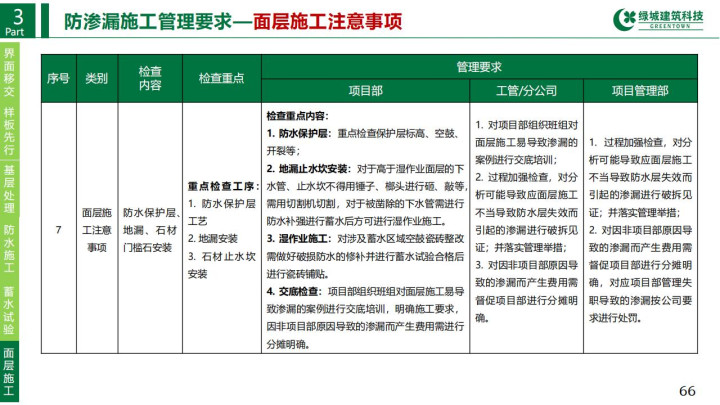

防水施工环节更是明确标准:地面用单组份聚氨酯防水涂料,分3遍涂刷,总厚度不低于1.5mm,每遍涂刷方向垂直;墙面用JS防水涂料,淋浴区防水高度不低于2000mm,台盆区不低于1200mm,且必须做附加层加强。蓄水试验也有严格要求,结构、防水层、面层需分别蓄水24小时,分区进行,最浅处水深不低于20mm,确保无渗漏再进入下道工序。

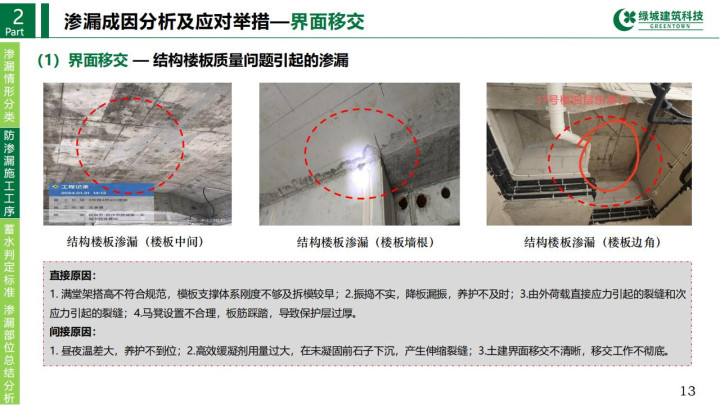

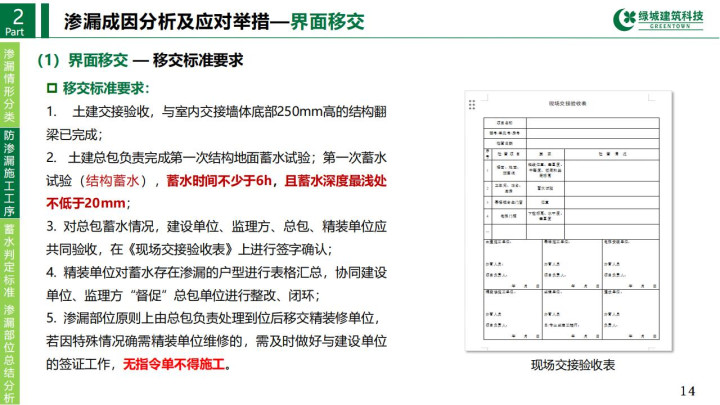

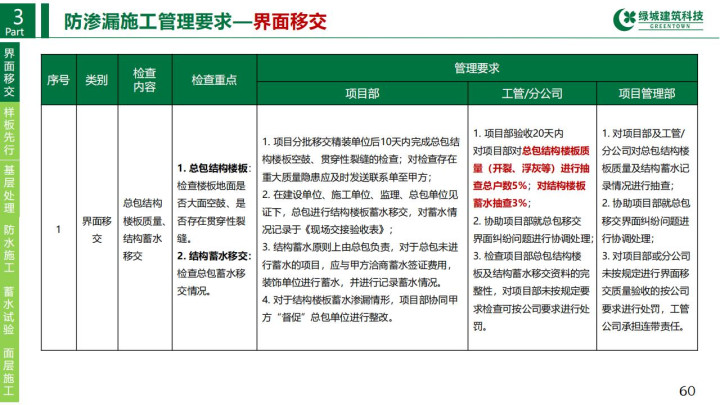

此外,资料还强调“管理先行”,从界面移交时的结构蓄水验收,到样板先行制度,再到各环节的检查清单,形成全流程管控。比如界面移交需建设、监理、总包、精装四方签字确认,样板施工合格后才能批量推进,避免“返工即破坏”的恶性循环。

本文不仅是技术指南,更体现了对建筑品质的坚守。要是你正为渗漏问题头疼,或想提升项目质量管控水平,不妨深入研读这份方案,从细节处筑牢工程“防水线”,让建筑既经得起时间考验,也对得起住户期待。

金港赢配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。